| III.

CONTRÔLE DU VOL: PILOTAGE |

| III.1

- LE COUPLE DE RÉACTION DU ROTOR PRINCIPAL |

|

|

Pour se manifester, toute force prend appui

sur un support. Si le support est libre de bouger, il se déplace

en sens contraire de la force qui s'appuie sur lui. On dit que l'action

de la force est égale et opposée à la réaction

du support.

Il en va de même pour le rotor de l'hélicoptère.

Pour tourner, le mât rotor auquel est appliqué le couple

moteur (Cm) prend appui sur la structure de l'hélicoptère

qui est entraîné en sens contraire du rotor par un couple

de réaction (Cr) égal et opposé au

couple moteur (Cm).

Le couple de réaction rend alors impossible le vol de l'hélicoptère

qui se mettrait à tournoyer sur lui-même.

|

|

Pour que l'hélicoptère soit capable de

voler, il faut donc compenser ce couple de réaction : c'est

le but du ROTOR ARRIÈRE.

Il se comporte aérodynamiquement comme le rotor principal que nous

verrons plus loin dans l'article : en faisant varier l'incidence

de ses pales plus petites, le pilote fait varier la poussée Ty

pour compenser le couple moteur. Mais s'il le fait plus ou moins, il peut,

sur place, orienter en lacet

la cellule dans la direction qu'il veut.

Il en existe deux types :

- le rotor caréné dit "fenestron" comme sur

le "Dauphin" d'Eurocopter,

- le rotor classique non caréné comme sur l'"Écureuil"

aussi d'Eurocopter.

|

|

Pour contrôler le rotor

arrière, le pilote dispose d'une commande aux pieds :

LE PALONNIER

|

|

Le palonnier Pl en vert clair est composé

de deux pédales Pd et Pg qui, par une

timonerie, agissent sur une tige de commande Tc en violet

suivant les deux flèches rouge et verte. Cette tige traverse le

moyeu rotor Mr en bleu clair pour manœuvrer le plateau

de commande Pc en rose qui, à son tour, va agir sur

chaque biellette de commande Bc pour faire varier l'incidence

des pales et ainsi faire varier la poussée Ty afin

de compenser la couple moteur.

Sur la figure, pour équilibrer le couple

moteur : quand le pilote appuie, juste ce qu'il faut,

sur la pédale Pd de droite (flèche rouge),

la timonerie transmet une traction sur la tige de commande Tc

en violet (flèche rouge) qui va tirer le plateau de commande Pc.

Les biellettes de commandes Bc poussent alors les leviers

de pale pour augmenter leurs angles d'incidence ce qui augmente la poussée

Ty qui tire la queue de l'hélicoptère vers

la gauche pour empêcher la cellule de tournoyer sur elle-même.

|

Mais est-il possible de se passer

du rotor arrière ?

Mais

bien sûr que OUI !...

Mais

alors COMMENT ?

Si

l'on supprime le rotor arrière,

Si

l'on supprime le rotor arrière,  il

faut absolument supprimer le couple moteur qui s'appuie sur la cellule, sans

quoi cette dernière se mettrait à tournoyer sur elle-même.

Il faut donc impérativement que le mouvement de rotation du rotor soit

entraîné par autre chose que la mat rotor. Le "rotor sans

couple" a été utilisée sur des appareils de petite

taille à pales réactives, la série SO 1100, 1110

et A 1120 Ariel I, II et III, le SO 1221 Djin

et le Farfadet de la Société SNCASO devenue aujourd'hui

Eurocopter. Le moteur génère un puissant souffle d'air qui passe

dans le mat rotor libre et qui ressort en bout de pales par des brûleurs.

Cette configuration n'a pas vécu longtemps car elle a montré ses

limites et présentait des inconvénients biens plus importants

que la configuration avec un rotor arrière.

il

faut absolument supprimer le couple moteur qui s'appuie sur la cellule, sans

quoi cette dernière se mettrait à tournoyer sur elle-même.

Il faut donc impérativement que le mouvement de rotation du rotor soit

entraîné par autre chose que la mat rotor. Le "rotor sans

couple" a été utilisée sur des appareils de petite

taille à pales réactives, la série SO 1100, 1110

et A 1120 Ariel I, II et III, le SO 1221 Djin

et le Farfadet de la Société SNCASO devenue aujourd'hui

Eurocopter. Le moteur génère un puissant souffle d'air qui passe

dans le mat rotor libre et qui ressort en bout de pales par des brûleurs.

Cette configuration n'a pas vécu longtemps car elle a montré ses

limites et présentait des inconvénients biens plus importants

que la configuration avec un rotor arrière.

|

|

Brûleur en bout de pales sur les Djin's.

|

C'est dans cette configuration que les premiers hélicoptères

ont été développés aux États-Unis. depuis 1942 et

en France au début des années 1950 sous le nom d'hélicoptères

à réaction.

| III.2

- LE VOL STATIONNAIRE |

Nous commencerons par cette configuration de vol, plus

facile à comprendre mais bien plus délicate en phase de pilotage.

Vous verrez pourquoi.

Nous l'avons déjà vu, pour que l'hélicoptère

puisse décoller, il faut que la force résultante de sustentation

Fn soit plus grande que son poids en charge P.

Cette force de sustentation est engendrée par la mise en rotation des

pales ayant une certaine incidence.

Nous avons vu aussi que cette force Fn

dépendait de la vitesse circonférentielle des forces

élémentaires fn tout au long des pales. Ces

forces s'expriment par la formule suivante :

fn = ½.k.s.v²

-

k est un coefficient qui dépend de

la masse volumique et de la température de l'air, de la forme de

l'élément en mouvement, de son état de surface,

-

s est la surface de l'élément

qui s'oppose au vent relatif,

-

v est la vitesse circonférentielle

de l'élément directement liée à la vitesse

de rotation du rotor.

Pour vous convaincre de l'existence de cette force et de

la manière dont vous pouvez la faire varier, il suffit de passer votre

main ouverte à travers la fenêtre de la porte de votre voiture

en mouvement. Vous constaterez que votre main tend à se soulever plus

ou moins :

- en fonction de son incidence,

- en fonction de la vitesse de la voiture si votre main garde une même

incidence.

Il y a donc deux façons de faire varier la force de sustentation

Fn :

-

augmenter la vitesse de rotation du rotor,

-

faire varier l'incidence des pales,

Les études et l'expérience ont montré

que la première solution n'était pas viable et ont mené

à privilégier un rotor tournant à vitesse constante

et qu'il était plus efficace et plus aisé de contrôler

la force Fn en commandant l'angle d'incidence des pales appelé

le pas. C'est la variation

du pas collectif .

|

|

Les pales peuvent pivoter suivant un axe horizontal

pour faire varier leur incidence. Pour chaque pale, une biellette

relie un levier qui lui est solidaire à un plateau qui peut

coulisser le long du mat rotor. Quand le plateau glisse vers le haut,

les biellettes poussent les leviers pour augmenter le pas, vers le

bas pour le diminuer.

Si le plateau coulisse parallèlement à

lui-même, le pas de toutes les pales varie de la même

quantité en même temps, c'est pourquoi on dit variation

du pas collectif ou aussi variation du pas général.

|

Pour contrôler le pas général,

le pilote dispose, à la gauche de son siège, d'un

levier qu'il peut manœuvrer vers le haut pour augmenter le

pas et vers le bas pour le diminuer. Une timonerie ( en turquoise)

permet à ce levier de faire coulisser le plateau parallèlement

à lui-même le long du mat rotor.

-

L'hélicoptère

est au repos : la force de sustentation Fn

est nulle et son poids P le maintient au sol.

- L'hélicoptère est au

sol et son rotor tourne à sa vitesse d'utilisation :

le pas général est faible donc la force de sustentation

Fn est faible et inférieure au poids en charge

P de l'appareil qui est maintenu au sol.

|

|

Note : la timonerie est présentée

de manière très simplifiée. C'est sans compter

la timonerie de la variation cyclique du pas expliquée plus

loin.

|

|

|

Donc, pour faire décoller son hélicoptère,

le pilote tire progressivement sur le levier de pas collectif pour

augmenter le pas général donc l'angle d'incidence de

chaque pale ce qui augmente la force de sustentation Fn.

Quand la force de sustentation Fn sera supérieure

au poids en charge P de l'appareil, ce sera le moment

du décollage. L'hélicoptère s'élève

tant que Fn > P.

Le pilote contrôlera le vol stationnaire

en maintenant Fn = P.

|

Mais cela ne

suffit pas ! Pourquoi ?

|

En effet, une fois en l'air, l'hélicoptère

est soumis à certains phénomènes comme, par exemple,

le vent qui tendra à faire

balancer la cellule sous son disque rotor de sustentation,

le poids des passagers, suivant

leur nombre, qui font varier le centrage Dc de l'appareil.

Fn n'est plus parfaitement égale

et opposée à P, l'hélicoptère

se trouve alors dans une instabilité que le pilote doit pouvoir

absolument compenser.

|

|

La cellule, en se balançant, fait basculer le disque

rotor. Toujours perpendiculaire au disque rotor, Fn change

de direction. Elle se décompose :

-

en une force Fz,

plus faible que Fn, qui tend à faire perdre de l'altitude :

comme nous l'avons vu plus haut, le pilote compensera facilement le phénomène

en tirant légèrement sur le levier du pas général

pour faire en sorte que Fz soit égale au poids P.

-

en une force Fx

qui tend à faire déplacer l'appareil. Ce phénomène

de balancement peut avoir lieu suivant toutes les directions, vers

l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche et tout cela

de manière combinées.

Pour maintenir le vol stationnaire, le pilote doit avoir le

moyen de maintenir Fx = 0 pour qu'il n'y ait aucun déplacement

et aussi Dc = 0 pour que le point d'application de la

force Fz confondue avec Fn soit à la verticale

du centre de gravité G qui est le point d'application

du poids en charge P de l'appareil.

|

|

Dans la posture montrée par la figure ci-contre,

il faut pouvoir créer un couple pour redresser l'appareil

autour du centre de son disque rotor.

Le disque rotor est solidaire de la cellule. On ne

peut pas le faire basculer. Donc, pour réussir la correction, il

ne reste plus qu'à trouver le moyen de jouer avec les forces élémentaires

fn pour agir sur la force résultante de sustentation

Fn.

Toujours dans la posture montrée par la figure

ci-contre, pour que ce couple existe, il faut décomposer le disque

rotor en deux secteurs, un secteur avant, en bleu, tiré impérativement

vers le haut par une force F2

et un secteur arrière, en vert, tiré vers le haut

aussi par une force F1 qui sera plus

faible que F2 de telle sorte que la force de sustentation

Fn soit la résultante des forces F1 et F2.

|

Chaque pale balaie une fois les deux secteurs à chaque

tour du rotor. Il faut donc que, à chaque tour c'est à dire cycliquement,

chaque pale voit son incidence augmenter quand elle parcourt le secteur avant

pour générer F2 et diminuer quand elle parcourt

le secteur arrière pour générer F1.

Ce changement de pas à chaque tour s'appelle le pas

cyclique. On obtient ce changement de pas en faisant pivoter plus ou

moins le plateau autour de son centre O (figure 2) alors que,

pour le pas collectif, le plateau se déplace parallèlement à

lui-même (figure 1).

On appelle communément ce plateau le

plateau cyclique.

|

Fig. 1 : Variation du pas collectif

|

Fig. 2 : Variation du pas cyclique

|

Chaque biellette reliant chaque levier de pas de pale au

plateau cyclique suit donc une trajectoire commandée par l'inclinaison

de ce dernier.

L'incidence de chacune des

pales qui tournent contraint en permanence le plan de rotation du rotor

à rester dans la position du plan du plateau cyclique.

MAIS COMMENT CELA PEUT-IL SE

FAIRE ?

|

Le plateau cyclique est l'élément essentiel

de la variation cyclique du pas. En fait, c'est un plateau qui, non seulement

peut coulisser le long du mat rotor sous l'action du levier de pas collectif,

mais peut aussi osciller

dans tous les sens autour d'une rotule Rt

(en rose). Ce sont les oscillations du plateau cyclique qui, commandées

par le pilote (manche cyclique), sont à la base de la variation

cyclique du pas pour contrer les phénomènes de balancement

de l'hélicoptère afin de maintenir le vol stationnaire.

Le plateau cyclique est relié par des biellettes

de pas Bp aux leviers de pales. Le plateau cyclique doit

donc tourner avec le rotor.

Le plateau est aussi relié aux biellettes de commande Bc

en turquoise actionnées par le pilote. Il doit être fixe.

Le plateau cyclique est en fait composé de deux flasques, l'une

fixe Pnt en bleu et l'autre tournante Pt en

jaune.

C'est le

compas en vert qui rend solidaire le plateau tournant Pt

en jaune autour du mat rotor Mr en marron. L'articulation

médiane du compas laisse le plateau libre de se déplacer.

|

|

| Bp |

:

|

Biellette de pas (en jaune). |

| Rl |

:

|

Roulement à biles (en rouge) qui permet de

faire tourner le plateau tournant Pt (en jaune) sur

le plateau non tournant Pnt (en bleu). |

| Bc |

:

|

Biellette de commande (en turquoise). |

| Pt |

:

|

Plateau tournant (en jaune) relié par biellettes

Bp (en jaune) aux leviers de pas des pales. |

| Rt |

:

|

Rotule (en rose) qui peut coulisser le long du mat

rotor Mr (en marron) et qui permet au plateau de pivoter

dans tous les sens. |

| Mr |

:

|

Mat rotor (en marron). |

| Cp |

:

|

Compas (en vert) qui permet de rendre solidaire le

plateau tournant Pt (en jaune) au mat rotor Mr

(en marron). |

| Pnt |

:

|

Plateau non tournant (en bleu). |

|

COMMENT ALORS CONTRÔLER

LES MOUVEMENTS DU PLAN DE ROTATION DU ROTOR ?

LE MANCHE CYCLIQUE

|

Pour lui permettre de prendre toutes les directions,

le plateau peut pivoter suivant 2 axes perpendiculaires :

-

l'axe [X,X'], pour une inclinaison vers

la droite ou vers la gauche, passe par les points G

et D de fixation des biellettes qui se déplacent

alors de la même quantité mais de sens opposé

pour le contrôle dit en roulis

,

- l'axe [Y,Y'], pour une inclinaison vers l'avant, vers l'arrière,

le point AV de fixation de la biellette monte (mise en

cabrer) ou descend (mise

en piquer)pour le contrôle

dit en tangage.

Naturellement, ces deux mouvements peuvent se combiner pour compenser

des mouvements de la cellule qui ne sont pas forcément dans le

sens des axes décrits.

|

|

Schéma de principe de la timonerie du manche cyclique

|

Le manche cyclique est situé devant le siège

du pilote entre ses jambes. Le manche peut pivoter dans toutes les directions

autour de son pivot Pv ce qui entraînera le basculement

du disque rotor comme si celui-ci lui restait en permanence perpendiculaire.

Ainsi, supposons que, lors du vol stationnaire, un effet

du vent fasse incliner l'hélicoptère vers la droite.

Pour contrer le phénomène, le pilote va pousser

le manche vers la gauche (g). Si l'on suit le sens des flèches

(g1, g2g, g2d, g3g, g3d) sur la timonerie en rouge, on voit que

le point G du plateau cyclique fixe (en bleu turquoise) descend

et que le point D monte de la même quantité autour

de l'axe [X, X']. Les points G et D

du plateau cyclique tournant (en jaune) obligent les biellettes de pales à

suivre la trajectoire de son bord, donc :

-

font diminuer l'incidence des pales qui passent dans

le demi-disque de gauche et la portance diminue,

-

font augmenter l'incidence des pales qui passent

dans le demi-disque de droite, la portance augmente.

Cette différence de portance crée un couple

qui tend à redresser le disque rotor, donc l'appareil, vers la gauche.

Maintenant, supposons que, lors du décollage, un

léger décentrage avant fasse incliner l'hélicoptère

vers l'avant.

Pour contrer le phénomène, le pilote va tirer

le manche à lui donc vers l'arrière. Si l'on suit sur la timonerie

en bleu turquoise (sans les flèches pour ne pas surcharger la figure),

on voit que le point AV du plateau cyclique fixe (en bleu turquoise)

va monter. Son point diamétralement opposé va descendre de la

même quantité autour de l'axe [Y, Y']. Les biellettes

de pales qui suivent la trajectoire du bord du plateau cyclique en jaune :

- font augmenter l'incidence des pales qui passent dans le demi-disque

avant : la portance augmente,

- font diminuer l'incidence des pales qui passent dans le demi-disque

arrière : la portance diminue.

Cette différence de portance crée un couple

qui tend à redresser le disque rotor, donc l'appareil, vers l'arrière.

Bien entendu, les deux actions décrites peuvent se

combiner entre elles.

Dans tous les deux cas, une fois la position de l'appareil

corrigée, le pilote remettra le manche dans une position dite 'au

neutre'. Il faut bien voir que, pour le vol stationnaire et c'est c'est

là toute la finesse du pilotage, le pilote va devoir déplacer

en permanence son manche d'une quantité presque micrométrique

pour que sa machine reste la plus immobile possible au dessus d'un point fixe

du sol.

Précision concernant

la variation du pas collectif : la

timonerie de la variation du pas collectif a été présentée

avec un schéma volontairement simplifié pour ne pas anticiper

sur la description de la variation du pas cyclique. En réalité,

comme le plateau cyclique ne peut être relié que par les trois

biellettes du pas cyclique, le levier de pas général fait monter

ou descendre, parallèlement à lui-même, le support

sur lequel sont fixés les leviers de renvoi L1,

L2, L3, L4.

Les 3 biellettes montent ou descendent de la même quantité sans

changer l'inclinaison du plateau cyclique.

|

|

En résumé, le poste de pilotage d'un hélicoptère

comporte les 3 leviers de commande fondamentaux :

- à main gauche, le levier

de variation du pas collectif qui sert à contrôler

les mouvement en altitude,

- au centre, le manche

de variation du pas cyclique qui sert à contrer les

mouvement d'instabilité de la cellule,

- aux pieds, le palonnier

qui sert à contrer l'effet du couple moteur et aussi à

contrôler l'azimut de la cellule.

|

A peine l'hélicoptère

a-t-il décollé que le pilote, pour maintenir le vol stationnaire,

doit ajuster en permanence le fin dosage dans la manipulation simultanée

de ces trois commandes de vol.

| III.3

- LE VOL TRANSLATIONNEL |

En stationnaire, pour maintenir son hélicoptère

en vol stabilisé, le pilote doit contrer sans cesse des mouvements

qu'il ne contrôle pas et qui sont parasites en quelque sorte.

Et bien, pour le vol translationnel, c'est extrêmement

simple... à comprendre bien sûr !..., le pilote va exploiter

"l'avantage de l'inconvénient" c'est-à-dire,

justement en provoquant des mouvements qui vont lui permettre de déplacer

son aéronef dans l'air.

REGARDONS DONC

LES DIFFERENTES PHASES DU VOL :

1 - DECOLLAGE

ET DEPLACEMENT VERS L'AVANT :

|

Note :

On suppose, pour l'explication, qu'il n'y a pas de vent, que le centrage

est réglé, donc qu'il n'y a pratiquement aucun phénomène

extérieur parasite.

|

|

L'appareil est au sol, rotor tournant à sa vitesse de rotation

nominale. Les passagers et le pilotes sont assis à bord. Les bagages

sont chargés dans la soute. Entre autre, le pilote, seul

responsable du vol pour les organismes de la sécurité

aérienne, a vérifié au préalable :

-

que le poids total

en charge n'excède pas le poids maximum autorisé par

le constructeur,

-

que le centrage

reste dans les limites imposées par le constructeur,

-

que toutes les vérifications

préalables des sécurités vitales ont

été faites dans une procédure appelée

"pré-vol" suivant une liste de points indiqués

par le constructeur,

- qu'il a été autorisé à décoller

par les organismes de la régulation aérienne desquels

il dépend.

Le pilote positionne les trois commandes à

savoir, le levier L de variation du pas collectif, le manche

M de variation du pas cyclique, et le palonnier P

sensiblement "au neutre".

L'hélicoptère reste au sol. Donc, pour le moment, la force

de sustentation Fn est largement moins importante que le

poids total P de l'appareil en charge :

Fn < P

|

|

|

Pour décoller, il faut que la force de sustentation

Fn devienne plus importante que le poids P.

Pour ce faire, le pilote tire à lui, avec

délicatesse, le levier L de variation

du pas collectif. Il augmente ainsi l'incidence de toutes les pales du

rotor et Fn augmente jusqu'à ce qu'elle

soit plus grande que le poids P. L'appareil décolle

et prend de l'altitude. Quand le pilote juge que l'altitude est suffisante,

environ 5 mètres de hauteur, il maintient le levier L

dans une position où la force Fn est égale

au poids P pour maintenir l'appareil en vol stationnaire.

|

|

|

|

Maintenant, pour faire déplacer l'appareil

vers l'avant, il faut générer une force Fx

de translation. Pour cela, il faut que le pilote pousse, avec

délicatesse, le manche M de variation

du pas cyclique pour faire pivoter la force Fn de sustentation

vers l'avant. L'angle d'incidence des pales qui parcourent le demi-disque

avant du rotor diminue. L'angle d'incidence des pales qui parcourent le

demi-disque arrière du rotor augmente d'une même quantité.

Un couple de bascule est généré. La force Fn

se décompose alors en 2 composantes, la composante Fx

qui va enclencher le mouvement vers l'avant et la composante Fz

de sustentation qui s'opposera au poids P de l'appareil.

Mais dans la manoeuvre, la composante Fz est inférieure

à la force Fn de sustentation et ne compense plus

le poids P de l'appareil qui a tendance à perdre

de l'altitude. Le pilote dosera à nouveau et en même temps

sa traction sur le levier L de variation du pas collectif

pour conserver son altitude.

Avec le palonnier P qui compense le couple moteur, le pilote

maintiendra la cellule dans la direction du vol.

|

2 - DEPLACEMENT

EN VIRAGE :

Pour faire virer son appareil vers la droite par exemple

et suivant le même principe qui vient d'être décrit pour

aller en avant le pilote pousse le manche M vers la droite pour

générer les mêmes phénomènes de forces mais

appliqués aux demi-disques de côté du rotor. Il y aura le

même type d'action avec le levier L de variation du pas

collectif. Mais là, le pilote devra "mettre un peu de pied à

droite" sur le palonnier P pour que l'axe de la cellule

reste sensiblement perpendiculaire au rayon de courbure du virage. Ce sera la

même chose vers la gauche. En effet, aucune direction n'est privilégiée.

Eh oui !... le palonnier

P ne sert pas à

diriger l'appareil comme on pourrait le croire, mais à contrôler

la symétrie du vol.

Une remarque sur une idée

fausse à propos des virages :

On peut normalement croire que, pendant tout un virage,

les commandes sont maintenues dans leur position comme pour le volant des automobiles.

Il n'en est rien. Si le phénomène est beaucoup moins sensible

sur un hélicoptère à cause de sa grande instabilité

(la cellule est une espèce de balançoire), ce n'est pas du tout

le cas pour les avions et les planeurs par exemple. En effet, quand on met du

manche d'un côté, l'avion s'incline tant que l'on maintient le

manche dans la position jusqu'à passer sur le dos. Donc, pour exécuter

un virage avec un aéronef à voilure fixe ou tournante il y a 3

phases :

- la mise en virage : les commandes sont positionnées

pour générer les différentes forces nécessaires

à la manoeuvre et sont maintenues jusqu'à ce que l'appareil

soit dans la position voulue pour virer.

- le maintien en virage : les commandes sont sensiblement

remises dans la position d'avant la mise en virage pour laisser les forces

dans un état stable qui permet à l'appareil d'effectuer le

virage. Bien sûr, pendant cette opération, le pilote peut avoir

besoin de corriger la tenue de la trajectoire mais ce sera faiblement en

principe.

- la sortie de virage : en fin de virage, les commandes

sont positionnées de manière à contrer les forces qui

ont permis le virage afin de remettre l'appareil dans sa posture d'avant

la mise en virage.

MAINTENANT, EN VOL STATIONNAIRE,

QUE SE PASSE-T-IL SI LE PILOTE TIRE LE MANCHE A LUI AU LIEU DE LE POUSSER ?

Tout fonctionne de la même manière que pour

aller vers l'avant ou vers le côté. L'hélicoptère

se met à reculer. Bien sûr, le pilote devra le faire avec toutes

les précausions d'usage pour les dangers que représente la manoeuvre.

Un

hélicoptère peut très facilement voler avec une

cellule pouvant se trouver dans n'importe quelle

position autour de son axe rotor, sa meilleure

aéodynamique se trouvant bien entendu en vol

symétrique.

L

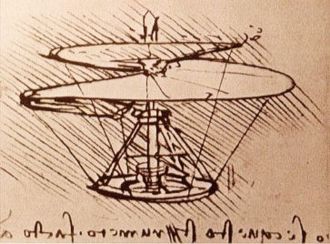

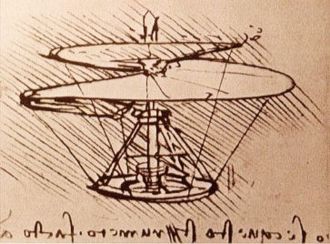

éonard

de Vinci est considéré comme l'inventeur

de l'hélicoptère en ayant proposé une machine volante

qu'il a appelée la vis aérienne.

Il aurait dit, paraît-il : «Un

jour l'homme volera comme un oiseau ». Il ne croyait pas si

bien dire puisque l'homme sait faire ce que l'oiseau ne sait pas faire, par

exemple le vol sur le dos avec un avion et le vol stationnaire avec un hélicoptère.

Avec ce dernier, il sait, tout comme l'oiseau, se poser sur une surface de la

taille de ses "pattes".

éonard

de Vinci est considéré comme l'inventeur

de l'hélicoptère en ayant proposé une machine volante

qu'il a appelée la vis aérienne.

Il aurait dit, paraît-il : «Un

jour l'homme volera comme un oiseau ». Il ne croyait pas si

bien dire puisque l'homme sait faire ce que l'oiseau ne sait pas faire, par

exemple le vol sur le dos avec un avion et le vol stationnaire avec un hélicoptère.

Avec ce dernier, il sait, tout comme l'oiseau, se poser sur une surface de la

taille de ses "pattes".

|

L'hélicoptère

est le seul appareil volant qui peut reculer et faire du vol stationnaire.

|

Même les oiseaux n'y sont pas capables hormis

le colibri.

C'est d'ailleurs le nom qu'a donné la Société

Eurocopter à l'un de ses appareils le EC-120 :

|

|

--ooOoo--

Si

l'on supprime le rotor arrière,

Si

l'on supprime le rotor arrière,  il

faut absolument supprimer le couple moteur qui s'appuie sur la cellule, sans

quoi cette dernière se mettrait à tournoyer sur elle-même.

Il faut donc impérativement que le mouvement de rotation du rotor soit

entraîné par autre chose que la mat rotor. Le "rotor sans

couple" a été utilisée sur des appareils de petite

taille à pales réactives, la série SO 1100, 1110

et A 1120 Ariel I, II et III, le SO 1221 Djin

et le Farfadet de la Société SNCASO devenue aujourd'hui

Eurocopter. Le moteur génère un puissant souffle d'air qui passe

dans le mat rotor libre et qui ressort en bout de pales par des brûleurs.

Cette configuration n'a pas vécu longtemps car elle a montré ses

limites et présentait des inconvénients biens plus importants

que la configuration avec un rotor arrière.

il

faut absolument supprimer le couple moteur qui s'appuie sur la cellule, sans

quoi cette dernière se mettrait à tournoyer sur elle-même.

Il faut donc impérativement que le mouvement de rotation du rotor soit

entraîné par autre chose que la mat rotor. Le "rotor sans

couple" a été utilisée sur des appareils de petite

taille à pales réactives, la série SO 1100, 1110

et A 1120 Ariel I, II et III, le SO 1221 Djin

et le Farfadet de la Société SNCASO devenue aujourd'hui

Eurocopter. Le moteur génère un puissant souffle d'air qui passe

dans le mat rotor libre et qui ressort en bout de pales par des brûleurs.

Cette configuration n'a pas vécu longtemps car elle a montré ses

limites et présentait des inconvénients biens plus importants

que la configuration avec un rotor arrière.

éonard

de Vinci est considéré comme l'inventeur

de l'hélicoptère en ayant proposé une machine volante

qu'il a appelée la vis aérienne.

Il aurait dit, paraît-il : «Un

jour l'homme volera comme un oiseau ». Il ne croyait pas si

bien dire puisque l'homme sait faire ce que l'oiseau ne sait pas faire, par

exemple le vol sur le dos avec un avion et le vol stationnaire avec un hélicoptère.

Avec ce dernier, il sait, tout comme l'oiseau, se poser sur une surface de la

taille de ses "pattes".

éonard

de Vinci est considéré comme l'inventeur

de l'hélicoptère en ayant proposé une machine volante

qu'il a appelée la vis aérienne.

Il aurait dit, paraît-il : «Un

jour l'homme volera comme un oiseau ». Il ne croyait pas si

bien dire puisque l'homme sait faire ce que l'oiseau ne sait pas faire, par

exemple le vol sur le dos avec un avion et le vol stationnaire avec un hélicoptère.

Avec ce dernier, il sait, tout comme l'oiseau, se poser sur une surface de la

taille de ses "pattes".